10. 大豆たん白の健康知識 女性の健康編

骨粗しょう症と大豆たん白

閉経による骨密度低下の抑制に関係

高齢化社会の到来、そして食生活の多様化とともに関心が高まった病気のひとつに「骨粗しょう症」があります。日本においては、人口の急速な高齢化に伴い骨粗しょう症の患者が年々増加しています。2015年に発表された内容によるとその数は1300万人と推測され(注1)、40歳以上一般住民の骨粗しょう症有病率は、腰椎で男性3.4%、女性19.2%、大腿骨頸部で男性12.4%、女性26.5%であったと報告されています。骨粗しょう症は骨折リスクが増大した状態です。WHO(世界保健機関)では、「骨粗しょう症は、低骨量と骨組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱性が増大し、骨折の危険性が増大する疾患である」と定義しています(注1)。ただし骨粗しょう症は静かに進行していく病気ですから、骨密度が相当低下しても自覚症状はほとんどなく、実際に骨折するまでこの病気に罹っていることに気づかない人が多いのが特徴です。

骨粗しょう症にはいろいろな種類がありますが、圧倒的に多いのが「閉経後骨粗しょう症」といわれています。閉経後骨粗しょう症は、文字通り閉経後の女性に多い病気で、50~60歳代の発症率が高いとされています。65歳の女性では2人に1人が骨粗しょう症に罹っている、とさえいわれています。この閉経後骨粗しょう症の最大の原因と考えられるのが、閉経による女性ホルモン(エストロゲン)の分泌低下です。人によって異なりますが、閉経でエストロゲンの分泌量がそれまでの10分の1程度に減少すると骨吸収(骨破壊)が促進されます。特に閉経直後の数年間は、年2~4%もの骨密度の低下が見られるということです。

もともと骨密度は女性のライフサイクルと密接な関係を持っています。女性は10歳ごろから卵巣の働きが活発になると、女性ホルモン(エストロゲンや黄体ホルモン)の分泌もさかんになり、12歳前後で初経(初潮)を迎えます。骨密度はこれと連動して18歳前後で最大値に達しますが、それ以降はなだらかに減りはじめます。そして閉経の前後から減少スピードが早まっていきます(注1)。

つまり骨密度が18歳前後でピークに達すると、以後、さらにこれを上げることはできないのです。そのため閉経後骨粗しょう症を予防するには、ピーク時の値をできるだけ高くしておくこと、そしてピーク時からの骨密度の減少を最小限に抑えることが大切になってきます。いわば骨の貯金をどれだけ多くもって閉経期を迎えるか、が問題になってくるのです。

内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によると、要介護者等(総数)について、介護が必要になった主な原因について見ると、「認知症」が18.1%と最も多く、次いで、「脳血管疾患(脳卒中)」が15.0%、「高齢による衰弱」が13.3%、「骨折・転倒」が13.0%となっています。(注2)

骨粗しょう症の原因はエストロゲンの分泌低下以外にもいろいろあります。例えば骨をつくっているカルシウムの不足や、カルシウムが腸から吸収されるのを助けるビタミンDの不足といった食生活の問題、また運動不足や日光にあたる時間の少なさなどです。骨密度の低下を予防する、または改善する研究が国内外で進んでいますが、研究者たちの多くが注目しているのが、大豆たん白と大豆食品です。大豆たん白と大豆食品と骨健康に関する研究を以下に紹介します。

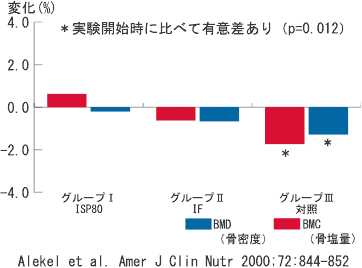

1)アレケル(Alekel)らは2000年に「大豆たん白の摂取と閉経期の女性の腰椎の骨密度」という研究発表を行っています。閉経期の女性(42~62歳:平均52歳)69人を3グループに分け、それぞれのグループに下記に示した内容の異なる大豆たん白40gを6ヶ月間与え、各グループの腰椎の骨密度(BMD)と骨塩量(BMC)※を測定し、比較した臨床試験です。

図1 大豆タンパク質の摂取と閉経期女性の腰椎の骨密度と骨塩量

※骨塩量(BMC)・・・骨の中のカルシウムを含んだミネラル量のこと。このミネラル量が不足すると骨がもろくなり、骨折しやすくなる。

・グループI(ISP80):アグリコン※として80.4mgのイソフラボンを含む大豆たん白40g

・グループII(IF):4.4mgのイソフラボンを含むアルコール洗浄で抽出した大豆たん白40g

・グループIII(対照):牛乳に含まれるタンパク質であるホエイたん白40g(イソフラボンは含まれない)

※アグリコンはイソフラボン配糖体から糖をはずしたもの

これによると6ヵ月後、イソフラボンをまったく含まないホエイたん白投与のグループIIIは、骨密度、骨塩量ともに減少が見て取れます(図1)。イソフラボンがわずかしか含まれない(4.4mg)大豆たん白投与のグループIIも、有意差はないものの骨密度、骨塩量ともに減少傾向が認められました。これに対しイソフラボンを80.4mg含む大豆たん白投与のグループIでは、骨塩量の増加が確認されています。

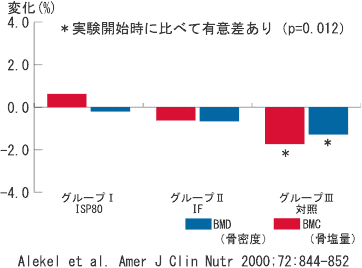

2)ポッター(Potter)らは1998年に「大豆タンパク質の摂取と更年期後の女性の腰椎の骨密度」という研究発表を行なっています。更年期後の女性(62歳)66人を3グループに分け、それぞれのグループに下記に示した内容の異なるたん白40gを6カ月間与え、各グループの腰椎の骨密度(BMD)と骨塩量(BMC)を測定し、比較した臨床試験です。

図2 大豆たん白の摂取と閉経後の女性の腰椎の骨密度

・グループI(ISP56):アグリコン※として56mgのイソフラボンを含む大豆たん白40g

・グループII(ISP90):アグリコン※として90mgのイソフラボンを含む大豆たん白40g

・グループIII(対照):牛乳に含まれるタンパク質であるカゼイン40g(イソフラボンは含まれない)

※アグリコンはイソフラボン配糖体から糖をはずしたもの

これによると6カ月後、イソフラボンをまったく含まないカゼイン投与のグループIIIでは、骨密度も骨塩量も明らかな減少を示しています(図2)。グループIはアグリコンとしてのイソフラボンが56mg含まれている大豆たん白を摂取しているためか、骨密度、骨塩量の減少度が顕著に抑えられています。さらにグループIIになると、骨密度、骨塩量は明らかな増加を示しています。

大豆たん白に含まれるイソフラボンが、どの程度、骨の強化に関係しているか、まだはっきりした結論は出ていませんが、大豆タンパク質と骨粗しょう症との関連はその後も研究が進められています。

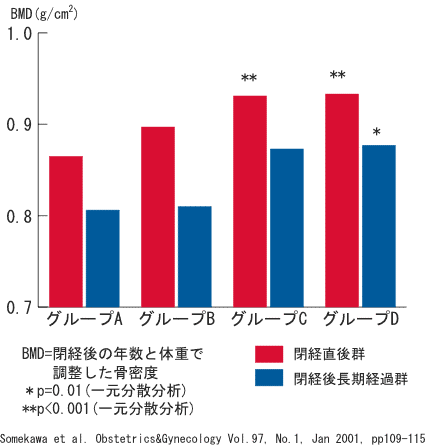

3)2001年には取手協同病院産婦人科主任科長の染川可明氏らが『食事からとる大豆イソフラボンは、閉経後の日本人女性の更年期症状や骨密度に、どのような影響を与えているか』と題する論文を米国産婦人科学会の学会誌「産婦人科学」に発表しています。研究では対象者478名を大きく閉経直後群(閉経後5年以内)と閉経後長期経過群(閉経後5年以上経過)に分け、さらにこの2群を大豆イソフラボンの摂取量の違いによって、それぞれ下記の4つのカテゴリーに分類しました。

図3 閉経後女性のイソフラボン摂取による腰椎の骨密度の変化

・グループA:イソフラボン摂取量35mg/日以下

・グループB:イソフラボン摂取量35―50mg/日

・グループC:イソフラボン摂取量50―65mg/日

・グループD:イソフラボン摂取量65mg/日以上

主なイソフラボンの供給源は、豆腐(47%)、納豆(30%)、みそ(11%)で、これら3種類がイソフラボン供給源全体の約88%を占めています。

その結果、閉経直後群、閉経後長期経過群のどちらの群でも、イソフラボンの摂取量が多いほど、骨密度が高くなることが示されました(図3)。特に閉経直後群ではイソフラボンの摂取量が1日50mg以上のグループC、Dに、閉経後長期経過群ではイソフラボンの摂取量が1日65mg以上のグループDに、統計学的な有意差が確認されています。以上のことから、閉経後の女性が大豆食品を多く摂ることは、骨密度の低下を防ぐのに有効という見方ができます。

4)TakuらのRCT(ランダム化比較試験)のメタ分析(注3)とレビュー(注4)では、閉経後女性において、6~12カ月間大豆イソフラボン抽出物の摂取が、対照に比べ、腰椎骨密度(加重平均差:+22.25 mg/cm2 或いは +2.38%)を有意に上昇したと報告しています。2022年Baranskaらが18報のRCTを採用したシステマティックレビュー・メタ分析(注5)は、閉経後女性において、6~24カ月間大豆イソフラボン(ゲニステイン抽出物、大豆イソフラボン抽出物、分離大豆たん白、イソフラボンを含む 食品)の摂取が対照(プラセボ或いは非イソフラボン摂取)に比べ、腰椎骨密度(18報RCTの加重平均差:+1.63%)、大腿骨頸部骨密度(11報RCTの加重平均差:+1.87%)、ヒップ骨密度(10報RCTの加重平均差:+0.39%)を有意に上昇したと報告しています。

このように大豆イソフラボンは、その化学構造が女性ホルモン(エストロゲン)に似ており、エストロゲン受容体に結合することから、促進的あるいは競合的にさまざまな生理作用を発揮するとされています。この生理作用が、骨粗しょう症の予防や更年期障害の軽減等に有用であると報告されています。

また、大豆たん白をはじめとした大豆食品は、大豆イソフラボンを含むこと以外にも、低脂肪で良質なタンパク質源です。タンパク質も一緒に摂取し、運動もこころがけることで、筋肉量や骨密度を維持し、骨折や骨粗しょう症を予防できると考えられます。

(注)

- 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版。編集 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会。

- 内閣府。令和4年版高齢社会白書。URL: https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/html/zenbun/s1_2_2.html (Accessed: Sep. 25, 2024)。

- Taku et al. Effect of soy isoflavone extract supplements on bone mineral density in menopausal women: meta-analysis of randomized controlled trials. Asia Pac J Clin Nutr. 2010;19(1):33-42.

- Taku et al. Soy isoflavones for osteoporosis: an evidence-based approach. Maturitas. 2011 Dec;70(4):333-8.

- Barańska et al. The Role of Soy Isoflavones in the Prevention of Bone Loss in Postmenopausal Women: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Clin Med. 2022 Aug 10;11(16):4676.